社交媒体时代的邻里协会

传统上,邻里协会在地方治理中扮演什么角色?它给公民提供了哪些参与的可能性?这些团体与完全数字化的社交媒体技术有何不同?在新冠疫情期间,这些地方协会是如何适应和渡过的?在新技术环境下重塑自我的那一刻,关于协会的治理艺术,他们学到了什么?

原文作者:翻译公会Johnny J

原文来源:The SeeDAO

前言

在对数字治理进行民族志研究一年后,我们(Other Internet)将注意力转向了一种古早的社交方式:邻里协会。数字化的发展慢慢改变了公民参与城市生活的方式,使得地方治理成为了另一种形式的、公民与城市进行交互的 APP 。这种自愿产生的邻里协会逐渐形成一个“自治区域”,它是城市居民对抗原子化趋势的一个缓冲,也是对如今消费主义式的「城市-居民」角色关系的一种反抗。邻里协会是一个非常重要的媒介,居民可以通过它来集体建设和维护地方公共物品,但它却经常被忽视。我们采访了来自华盛顿特区和西雅图的 18 个协会,以了解邻里协会是如何运作的、它们在新冠疫情期间是如何适应大规模线上虚拟化治理的,以及我们可以从它们的自治方法中萃取到什么有用信息。

当公民只能因为一些特定的目的结社时,他们就会认为这样的集会是很少发生的特殊行为,也就很少会考虑到它。当他们被允许因为各种目的自由结社的时候,他们就会彻底觉得公共结社是一种普遍存在的,或者说是人们用来实现各种目的的唯一的方法。一旦有新的欲望产生,他们就立刻会想起这一概念。因此,结社的艺术也应运而生成为行动的基础,为人们所学习和采用。

——托克维尔,《论美国的民主》

上面的引文来自托克维尔对美国政治格局的经典分析,他重点研究了自治协会(voluntary association)的作用,以及美国政府虽然包罗万象、但又非常去中心化的微观特质。从联邦机构到地方行政区域,美国政府自上而下地串联在一起,同时又以某些方式自下而上保持流动,催生了一个由商业、公民、宗教和政治团体组成的生态系统,所有这些团体都在相互对话和竞争。

托克维尔的自治协会理想,尽管在美国历史上一直被反民主势力否定,但对于那些希望培育出一个充满活力的公民阶层的人来说,它经常被视为黄金标准。

虽然这一理想看起来似乎没有得到发展,但对于自治协会的本质理解,却一直随着媒体环境的变化而向前演化。尤其是过去十年的数字化进程,为我们聚会的方式和手段带来了显著的改变。Web2 软件融入了日常的城市生活,充当了市民与城市之间关系的媒介。而后,新冠疫情就像一个火药桶,更是将这一进程推向了逻辑上的极端:出于公共卫生原因,我们彼此隔离,再也无法“以任何理由而自由会面”。

相反,我们被困在 Zoom 的一个个小窗格中,被在线社交(virtual associating)的各种身体和心理限制所约束。对于那些有方法躲在家里度过疫情的人(以及那些幸存下来的人)来说,公共空间几乎完全转移到了网上。我们到底该如何相处?很多人已经被新兴的社交愿景所吸引。毫无疑问,Zoom 式的相处给我们带来了欢乐时光,但它还同时标记出了彻底改革社区组织和城市规划的任务。与此同时,Discord 则作为一种新的流行的公共论坛,也正在为许多人提供着服务。更不用说那些旨在从零开始建设新城市的运动了,它们大多都得到了来自著名技术专家(你好,Vitalk)和投资公司的大量资金的支持。

不过,现有的公民空间并没有消亡。在这条战线上,邻里协会一直在履行着相关的职责。相比于甚嚣尘上的线上社交来说,它一直非常低调。你可能会忽略邻里协会,老实说,你很可能一直处在某个邻里协会的活动范围内而不自知。这些组织(也被称为公民协会、市民协会和社区协会)是在政府之外的 p2p “政府”,是一种古早的去中心化力量,志愿者对自己的社区负责,管理着当地的公共物品。他们让成员扮演“参与者”而不是 web2 时代的“终端用户”的角色,让成员在称之为“家”的建设环境中拥有更多的主动权。这些协会已经通过网络摄像头和 Twitter、Zoom 以及电子邮件等工具帮助大家安全渡过了新冠疫情。当我们中的许多人致力于建设全球性的去中心化组织时,邻里协会则以一种本地化的“我们”的形式、把功夫聚焦在维持集体能动性上。他们在新冠疫情下的大规模线上虚拟化协作,给我们展现出了一个宝贵的契机来观察这种制度形式,研究它是如何作为一种媒介、在培育公民参与习惯上发挥作用的。

传统上,邻里协会在地方治理中扮演什么角色?它给公民提供了哪些参与的可能性?这些团体与完全数字化的社交媒体技术有何不同?在新冠疫情期间,这些地方协会是如何适应和渡过的?在新技术环境下重塑自我的那一刻,关于协会的治理艺术,他们学到了什么?

我们(Other Internet)并不是托克维尔——说来笑死,我们中只有一人在法国长大——但我们启动了一项简明有趣的民族志式研究,来回答这些问题。从美国大西洋沿岸到太平洋沿岸(事实上主要是华盛顿和西雅图),我们采访了18个协会的领导者和运营者,他们是:

退休的祖父、政治学教授、街区党狂热者、空想历史学家、新手妈妈、业余泡菜爱好者。话匣子,宅男,好事者。

我们选择这些城市是因为我们想更多地了解自己的后院正在发生什么,但我们的分析可能会与任何地方的公民组织产生共鸣。我们这些不拘一格的受访者出于各种各样的原因被号召参与到地方治理协会中。他们分享了很多有质感的故事,关于自己协会里的一些重要但经常被忽视的工作,关于他们是如何在这场数字海啸中成长、退缩、挣扎和适应的。

放大尺度:web2 是如何将公民变成“终端用户”的

为了理解古早的结社行为的价值,先弄清楚数字技术是如何微妙但实质性地重塑了我们的公民身份这一事实,是非常有用的。

我们可能很难想起来了,早在 00 年代末和 10 年代初,智能手机就曾给我我们一个许诺:它将使得大规模的民主化变成可能,并使每一个接入互联网的人都变成公民社会富有创造性的一员。技术专家和政治家指出,web2 平台必然引发一系列系统性变革,阿拉伯之春和占领华尔街运动就是早期典型的例子。但正如 Zeynep Tufecki 在《推特和催泪瓦斯(Twitter and Tear Gas)》一书中所详述的那样,数字至上运动在内核上经常是短暂而脆弱的。Facebook 和 Twitter 上的病毒式传播事件可以让人们走上街头,但无法迅速建立起深层次、有组织的连接,也无法在刚刚认识的人之间建立起持久的信任。更进一步说,这些表面上民主的新技术工具,都内置着监控程序,往往被国家用来锁定和逮捕抗议者(正如我们在整个社交媒体时代的民众起义中所看到的那样,包括 2020 年夏季的黑人生命(Black Lives)运动)。

尽管存在着诸多缺陷,Web2 服务仍然扮演着政治生活集散地的角色。它们在网上模拟出了公共广场、帖子、时事通讯、公告板、平台,这些都是关于城市生活的基本隐喻。Facebook 群组、Nextdoor 和 Citizen 致力于将社区联系在一起,并建立“更强大的社区”(马克·扎克伯格)——然而大多数情况下都是通过强制措施来维持主要的社区活动。与此同时,诸如「美国数字服务(United States Digital Service)」这样的政府机构和「美国代码(Code for America)」这样的非营利性机构,则将企业里的用户体验设计逻辑引入了公共部门,将公民重新塑造为用户。就像一个地方治理 APP 所宣扬的那样,如今公民参与城市生活就像“查看点击安装”一样简单方便。

总而言之,“电子民主”的倡导者(真喜欢本世纪初的术语)拓展了公民参与度,慢慢地建立起了“城市即服务”的模式。市政当局开始将软件服务的心智模式引入到公民社会领域:如果政府服务不是按年收取订阅费,那么它的税收还能是什么?如果城市不是一台大型计算机,那么它还能是什么?正如 Jennifer Shkabatur 在她 2011 年的论文《城市@十字路口》中所写的那样:

民主参与理论的线上实践效果,与围绕着它们的美妙传说有很大出入。这主要是因为,数字平台的架构师错误地将参与式民主理论应用于一个不相关的现象。他们并没有像自己言辞中所暗示的那样,将城市公民的参与愿景变为现实。事实上,他们遵循的是「城市-市民」关系的消费主义模式......公民被视为只是个偶尔贡献自己的专业技能或当地经验的消费者,用于改善市政当局提供的服务。

当我们的公共论坛沦为形式后,公民参与对于市政当局来说,仅仅是效率、信息共享和数据收集方面的作用。我们开始感到城市空间被榨取,这一点可参见「人行道实验室(Sidewalk Labs)」,或者「纽约 WiFi 亭(New York’s WiFi kiosks)」。当局看重的是我们为规划者和官员提供清晰数据的能力。邻里协会成员所带来的可能性与「公民-消费者」模式下的「交互界面」有着鲜明的对比。邻里协会强调的是集体管理、历史保护、社区庆典和持续承诺。它们是一项值得研究的社交技术(social technology),因为它们以睦邻友好的方式补充了数字效率的不足。

走向本地化:

邻里协会的关键核心

“邻里协会”是一个通用称呼,指居住在一个地理范围内的一群居民,聚在一起做某件事。说真的,可以是做任何事情。当我们说到“组织类型”时,邻里协会几乎是最基本、最原生的组织了。

加入会员的标准很简单:你只需要工作或生活在某个区域内就行。有些协会(但不是所有协会)要求会员每年缴纳一定的会费(通常在 10 - 25 美元之间)。邻里协会往往以 501(c)(3) 或 501(c)(4) (译者注:是指根据《美国法典》第26章第501(c)(3)、501(c)(4)条免税条款规定的不用缴纳联邦所得税的公司、信托、非公司协会或其他类型的组织,是美国29种501(c)非营利组织中的两种)的形式成立,是一种“促进社会福利和社区共同利益” (IRS) 的法律实体。对于社区来说,它们作为社会基础设施而发挥作用,比来来往往的非正式圈子和其他社交场景更具有持久性、制度性。与针对特定问题的倡议组织不同,它们更像是一个空的容器,邻里可以使用这个容器来承载他们关心的任何目的。Robert J. Chaskin 将它们描述为一个政治系统的中间件,它运行在“这个中间空间中......介于国家和公民社会之间,有着一些官方的性质,但又并不是完全代表官方,有时候还能直接有效地影响公共决策和资源分配,并代表着社区的利益”(2013 年)。在它们最好的情况下,这些协会就是一个公共论坛,供那些想要进行集体行动的人使用,而之前这些集体行动的规模往往太小,无法被国家充分看到。

我们试图采访华盛顿特区的一个公民协会,这是他们的让人看了想犯困的网站。遗憾的是,他们没有回应。

我们试图采访华盛顿特区的一个公民协会,这是他们的让人看了想犯困的网站。遗憾的是,他们没有回应。

我们会经常混淆邻里协会与业主协会,尽管它们在现实中非常不同。邻里协会在世界各地都存在,它们的组织设计因地点不同而有所差异。不过,它们通常由一个电子邮件清单,一个理事会、一个银行账户和一群成员组成。每个成员都可以对提案投票并提出自己的提案。虽然这些协会有时候以僵硬和呆板而闻名,但他们通常更喜欢“鲍勃规则”而不是“罗伯特规则”,正如纽约 DUMBO 商业改善区的 Kalvis Mikelšteins 所说:

我猜鲍勃规则是罗伯特议事规则的一个替代品,比如,当他们说“我们要采取鲍勃规则议事!”这时,我就会问:“大家都同意吗?”如果每个人都点头说同意,我们就花不了几分钟,然后一切正常进行。如果感觉到有冲突,那么就必须增加你使用的规则的数量,这样你就慢慢步入到了罗伯特议事规则,每个人都围坐在一起,“好吧,我提议这个”或“我支持这个!”

邻里协会不仅分散了地方政府的权力:它们内部也相当的去中心化。在研究过程中,我发现这些协会通常有几个委员会,每一个委员会专注于某一特定领域的问题。他们的活动听起来可能是家常便饭,但那是因为这些活动的任务就是要把邻里重新带入到日常生活中:

i、土地的利用与改善

隔壁的空地应该变成棒球场还是狗狗公园?哪里最需要自行车道、人行横道和减速带?社区应该如何重新规划?什么样的商业应该在这里经营?当 Safeway 超市从社区搬走时,空出来的位置要用来做什么?如何阻止高速公路穿过我们的家园?

当涉及到修补坑洼和清空垃圾桶这样的简单事情时,311 服务和公民社交媒体可以帮助相对高效和快速地完成。这些平台可以帮助使用智能手机的公民成为更好的数据收集员和线索上报者。但是,如果要对当地建设环境(以及它如何演变)进行更具想象力的思考,则需要仔细实践「协会的艺术」。致力于美化、开发和社区园艺的协会委员会,能够将邻里、房地产公司、企业主和市政官员聚集在一起,围绕如何使用附近的土地展开广泛的对话。

Susan Volman 在当地报纸看到了介绍后,加入了华盛顿的 DuPont Circle 公民协会以「回到过去时光」。他们的团体拥有数百名成员,位于一个过去几十年得到了巨大发展的社区内。Susan 说,协会为居民提供了一种有组织的方式,让他们在谈判桌上有一席之地:

城市和开发商都有自己的目标;他们关心的是每天运送 20000 人来这里观光。但是这个城市其实已经住着 20000 人了。我们必须平衡这些目标,并保护我们的社区,使其成为人们想要居住而不仅仅是观光的地方。这使我们有时会与商业人士发生争执。

Melissa Yeakley 是华盛顿特区一个名为「Kingman 公园之友(FOKP)」的邻里协会的主席,她之所以加入这个协会,是因为她一直对社区拓展和公民参与很感兴趣。她向我们讲述了她的团体如何将一块空地变成花园的故事:

这里有一块内部地块,有点像垃圾场,曾被用作 Robert F. Kennedy 体育场橄榄球比赛的停车场,FOKP 与市政府合作偿还这片土地的税款。因为我们是 501(c)(3),我们只需要支付 1 美元......现在,我们有 100 块平整的土地,有花园派对,电影之夜,丰收节。这是一个很酷的空间;这需要大量的工作,但很多人感兴趣。拥有那块空间,你可以做无数的项目。

Kingman 公园之友创办的社区花园

ii. 现场制作和活动组织

我们如何促进邻里之间的代际关系,帮助居民走出社交舒适区?作为一个社区,庆祝重要节日的最佳方式是什么?我们如何在街区聚会、市场活动、户外野餐和慈善活动中支持当地农民、艺术家和音乐家?当争议性问题不可避免地出现时,我们如何培育足够牢固的关系,以支持公民辩论的发生?

Web2 时代的社交媒体承诺帮助我们与志趣相投的人建立联系。它通过机器学习模型把人口统计学上相似的人,归类成相似的受众。这导致的后果就是信息茧房和不断加剧的两极分化。我们发现,邻里协会采取了不同的方式来组织社区。他们的目标不仅是帮助居民与志同道合的潜在朋友建立连接,还要加强其地理范围内每个人之间的社会联系,尤其是那些不会有交集的邻居。

Tricia Duncan 是华盛顿特区 Palisades 社区协会 (PCA) 的前任主席,该社区拥有 1800 名成员,是目前我们采访过的最大团体。她在社区倡导有活力的活动组织文化:

我们最重要的事情就是活动组织。因为疫情,我们改变了很多活动形式,因为现在人们更需要走出他们的房子来户外走走。我们组织了一个叫做「猎熊」的活动,人们把他们的毛绒玩具放在橱窗里,孩子们则四处走动并找到它们。每个人都很兴奋......我们会在复活节前一周办一场盛大的活动,就是在公园里进行大型的野外猎蛋游戏。我们每年也都会在消防站野餐,通常是在万圣节前后,外加一顿便餐和十月啤酒节。

Kingman 公园之友(FOKP)的 Melissa 附和了充满热情的 Tricia,说道:

FOKP 存在的根本原因是为了让邻里互相了解,并学会在社区生活,无论是通过打扫卫生还是安静地散步......当邻里间互相认识后,我们会感觉到更加紧密,然后会在自己的社区上投入更多精力。

Palisades 协会举办他们的年度游行。

iii. 资金资助和资源分配

哪些地方学校、艺术家和互助项目应该得到我们的小额资助?我们如何确保社区对我们的资源分配有发言权?我们社区中哪些较小的群体需要信托实体来持有他们的资金?哪些本地学生应该获得奖学金?

众筹工具和在线投票工具为用户提供了一种方式,可以将他们的资金用于预先确定的一个或多个目标。在居民弄清楚这些资源将被用于何目的之前,邻里协会就可以把它们提前集中起来。这些协会促进了集体对话,沟通清楚地方层面需要什么:首先是关系,然后是可能性,接下来是行动。这些团体很好地为超本地化的议案提供了资金资助,否则的话,这些议案很有可能就会得不到由税收资助的城市服务。同时,作为更大的“我们”的一部分,居民也有机会直接管理公共资源。

华盛顿特区 DuPont Circle 公民协会的 Susan Volman 告诉我们:

在疫情期间,我们给不同的组织捐赠了 1000 美元,以让人们有食物吃,并照顾他们的健康......我们为剧院的翻新、社区的拓展计划、学校的「家长-教师」协会,以及一些学校的小型项目等等,都提供了大笔资金。

由华盛顿特区的 Logan Circle 社区协会资助的项目:包括聘请现场艺术家在社区的公用事务箱上创作壁画。

iv. 信息流通与历史传承

我们应该如何让邻里了解当地政府的最新动态?在网上很难找到的资源,如何以最佳的方式将它分享出来?我们的月度简报应该包含哪些内容,以及谁来分发它?对于老居民的故事,我们如何保存并传递给新来者?新居民如何在搬入之前轻松了解社区的情况?

虽然地方政府在社交媒体上的实践在很多方面都被证明具有革命性作用,但这些社交网站也催生了毒副作用和琐碎繁杂。用户,尤其是年长的用户,会感到信息过载,并且不确定要关注哪些信息来源。Facebook、Twitter、Nextdoor 等网站的功能,也使得保存或发扬地方历史变得困难。feed 流把人的记忆变得像金鱼,总是只会关注当前最热门的话题。

我们发现这些协会把相关的资源组织了起来,并创建了本地的信任网络。他们还收集个体故事,创建了他们社区历史的数字及实体档案室。更多地了解本地的过往历史,可以让居民建立更广阔的意识,知道什么是可能的,也更熟悉自己的代议机构。

Stan Benton 在维护华盛顿特区的一家叫宾夕法尼亚分校的邻里协会(Penn Branch Neighborhood Association),他之所以参与进来,是因为他觉得自己可以让这个组织的运作“少些抓马”。他分享了自己的协会是如何把街坊千丝万缕地”编织“在一起的:

我喜欢邻里协会,它延续了小镇本地信息的共享传统。不过这是工作......每一个街区都有一个负责人,主要是分发信息,也会密切关注任何人需要任何帮助......我们大约有 27 个街区队长,他们的工作就是:让每个人保持联系。

说到历史传承,William Emmet 向我们讲述了她的团队最近正在从事的一个历史项目。William Emmet 是一名退休的心理健康政策制定者,也是华盛顿特区 Mount Pleasant 居民区协会(Mount Pleasant Village association )的主席:

我们借助一位成员的专业知识,制作了一系列的视频......这个社区由许多有着迷人故事的成员构成。很多人参加过美国和平队,或者从事过非常有趣的职业,他们回顾过去,并愿意谈论它们......这是对很多人在过去 30-40 年间,在这个国家和世界所做事情的一个极好记录。

v. 宣传和问责

我们如何让民选官承担责任?协会应该就哪些问题在市议会作证?我们如何确保居民充分利用选民服务?我们的哪位成员应该竞选地方公职?我们如何创建论坛,让当地候选人能够彼此对话,也能够和我们邻里进行对话?

web2 平台一直被吹捧成有能力将我们与我们选出的代表直接联系起来。它们本应为我们带来更高的透明度和友好度,但是它们在当地政客和选民之间建立的联系相对较浅。在线反馈表单、评论区和“客户调查”很容易被忽略,并且不允许选民建立超越本地范围的连接。邻里协会有效促进了居民和公职人员之间的真正对话。它还使众多的声音能够形成一个整体机构向民选官发声,这很好地放大了个体的需求和愿望,比 @ 政府官方账号有效多了。

华盛顿特区 Deanwood 公民协会(Deanwood Citizens Association)主席 Jimmel Sanders ,在2008年搬入与协会同名的社区后,加入了这个协会,因为她想“找到自己的才能在哪些方面可以发挥作用”。她说,他们社团的主要功能之一,是弄清楚什么才是居民想要更多地看到的:

商家不断倒闭搬走,到底想要什么样的商店在社区内,我们必须要有自己的主张。同时询问自己,一个健康社区的组成部分应该是什么?服务供应商应该有哪些?身体健康的人日常生活需要什么物品?我们的核心功能就是做一个“肚脐”——社区活动中心。

John Capozzi 是华盛顿特区 Hillcrest 邻里协会(Hillcrest Neighborhood Association)的一名脾气暴躁的成员。他参与地方治理已有 30 年之久了。他重点强调了协会在追究地方政府责任方面的强大作用:

John Capozzi 是华盛顿特区 Hillcrest 邻里协会(Hillcrest Neighborhood Association)的一名脾气暴躁的成员。他参与地方治理已有 30 年之久了。他重点强调了协会在追究地方政府责任方面的强大作用:

公民协会必须建立自己与地方代表之间的连接,邀请政府中你认为可以帮助自己的人,并向他们施压让其参与进来。如果你对任何一个政府专员都表现得足够暴脾气,你就能够对付他们......这是人们低估公民协会的一点:你并不知道它们有多庞大,但是你肯定不想让它们对你发脾气。

缺乏广泛的参与,是邻里协会最大的弱点之一。最糟糕的时候,他们声称自己是社区的代言人,但事实上,他们不过是五个身穿协会制服的富有的退休人员。有时候,在地方政府的议事过程中,邻里协会的陈述会被过度重视,因为他们表现得是在代表社区,且表现得远比实际情况更具代表性(无需与所有居民交谈,只需询问协会“社区”怎么想的就行。)FOKP 的 Said Melissa 说:

如果人们想要与“社区”对话,那是一件困难的事。FOKP 想要代表社区,但并不是每个人都参与其中......有很多人不参加会议,但他们的意见也很重要。

邻里协会也可以起到积极的排他作用,就像20世纪初华盛顿特区的公民协会一样,它让该市多年来保持种族隔离制度。有了为社区说话的力量,就有了建设社区成员身份体系的责任,成员应该越具代表性越好。

当新冠来袭时,社区团体们想知道他们是否能够继续履行自己的职能。尽管他们并不以精通技术著称,但他们被迫适应、重塑自己,并暂时实现了运营的虚拟化、线上化。疫情使协会的传统作用被彰显,使人们更容易看到其在治理领域的独特之处(有时候,在失去之前,你很难知道自己曾经拥有什么。)当这些协会们点击“加入会议”,当他们加入云社区时,他们经历了什么?我们可以从这种超地方性的被迫数字化中学到什么?

缩小尺度:

公民协会如何适应大规模线上工作

“像我们这样的组织真的很困难,因为没有一个容易的模板可以让我们切换到线上。”华盛顿特区 U 街社区协会(U Street Neighborhood Association)的主席兼律师 Jenny Prime 说。接受过数字社区管理培训的地方治理人员并不多。

Jimmel Sanders 表示同意。“社区的支柱当然是我们的年长者;我们如何以 Zoom 和音频的方式向他们提供信息?他们更愿意在纸上探讨。”协会必须想尽办法确保居民可以可以访问到他们最新的在线会议信息。有些协会将社区进行划分,分配了街区长,挨家挨户分发了数百份传单(协会还不能高枕无忧到可以默认他们是与互联网相连的)。

一旦这些最初的后勤困难被解决,Zoom 在很多方面就成了一个“救世主......”William Emmet 说。我们访谈的大多数人都说,数字化让地方治理变得更容易参与了。在很多情况下,协会们的会议出席人数都在增加,因为突然之间他们只需要点击一下鼠标就可以参会了。

在西雅图安妮女王社区委员会执行主席 Paula Meuller 看来,疫情给地方层面带来了双重转变,促进了更多的参与:

因为人们更多地待在家里,你知道的,我认为是疫情让人们可以了解到自己的邻居是谁。因此,他们似乎更愿意回应调查和互动。我们现在有更多的人参加会议了。

华盛顿特区的 Tricia Duncan 表示同意:“(会员)可以吃晚餐,喝葡萄酒,做做别的事;他们可以让线上会议在后台进行着。”这在性别和阶级方面产生了深远的影响:为有小孩和其他没有多余时间或精力参与的人打开了地方治理的大门。Zoom 会议还同时改善了免疫缺陷人群及残障人群的参与性。而且,协会更容易吸引市政机构的演讲嘉宾,因为官员可以在家参加会议、提供最新信息并回答问题。我们在这些超地方团体的 YouTube 频道上发现了大量录制的 Zoom 会议和教育内容。

许多协会发现,他们在赛博空间里更加务实和高效。乔治敦大学政治学教授、华盛顿特区 Burleith 公民协会主席 Eric Langenbacher 这样评价 Zoom:

许多协会发现,他们在赛博空间里更加务实和高效。乔治敦大学政治学教授、华盛顿特区 Burleith 公民协会主席 Eric Langenbacher 这样评价 Zoom:

有些事情我更喜欢通过 Zoom 来做,而不是亲自去到现场。说到亲临现场,我们的董事会会议往往絮絮叨叨几个小时没完没了。通过 Zoom,我们在一个半小时内搞定一切。(Adam,我们象征性的法国研究员,在 Zoom 上开教堂理事会会议期间,对公寓进行了一次深度清洁。自从他离职后,我们的物品就变得更加尘土飞扬了。)

协会在没有高科技决策软件或投票软件的情况下,也运行良好。本着鲍勃规则的精神,他们在 100 名会员的电话会中,使用 Zoom 的“举手”功能进行投票。他们盯住结果,只有在情况变得势均力敌的时候才会进行官方统计。对于华盛顿特区的 Palisades 社区协会(PCA,与乔治华盛顿大学接壤)来说,使用谷歌表单工具进行有关土地使用等重要决策是非常有效的。他们通过电子邮件进行调查,以征求有关校园扩张计划的反馈意见。

现在,地方组织更加善于把自己的成员聚集到线上,我们的一些对话者还暗示,一种新兴的全市范围的协会网络正在形成,部分原因是数字化使得组织一个跨社区的大型会议变得容易。比如,西雅图 Magnolia 社区委员会的成员 David Kaplan 就指出,没有找停车位的烦恼就让举办这样的会议变得更容易,这加强了社区间更广泛的连接。这些特定的线上虚拟会议的发展,既是对糟糕的公共环境表达谴责的一种满足,也是一种互相分享想法、交流最佳实践和政策目标的新手段,可以消除群体之间的孤立。

但是,随着疫情的持续,数字聚会的局限性变得越来越明显。虚拟化让参与变得更容易,但它也同时改变了参与的含义。Penn Branch 社区协会的 Stan Benton 一开始对能有如此多的人出现在数字会议上感到震惊,但是随后参与的质量却让他感到沮丧。我们的很多受访者担心,这些新出现的“远程社区”会把以前的活跃成员变成只是个 Zoom 上的旁观者。“这很难。当这不是一场令人激动的会议时,很多人都关闭摄像头,导致只有我一个人对着黑黑的空洞说话。”他说。

华盛顿特区 Logan Circle 社区协会的 Pamela Wessling(以及其他许多人)指出,数字化的二维性意味着很难创造出一个聚会前后的“会余时间”,而这个“会余时间”非常重要。

“在 Zoom 上与人接触要困难得多,建立个人联系更难,没有开会前的闲聊,也没有一起走回家的交流。”

以前的非正式的、间隙的空间都消失了,而这是很多“实际的工作事务”产生的地方。这些社区赖以为生的真实社会活动被完全取消。没有了烧烤、百乐餐、十月庆典和野外游戏,协会们开始被他们所使用的工具的互联网产品逻辑所吞噬。正如华盛顿特区 Hillcrest 邻里协会的 John Capozzi 所说:

在电脑上记住人变得更难。你和别人线下见面是共处与一个场景、情境下的......这就是 Zoom 带来麻烦的地方。线上沟通是一种有别于线下见面的不同层级的社交承诺,出现在 Zoom 面前很容易,但你不会真的觉得与别人建立了联系。

地方治理的 Zoom 化,使其很容易在不具有社交性的情况下,实现高功能性;它已将行政和社区分离开;当圆桌变成 Zoom 里面的一个个小窗格时,已经很难形成 1:1 的关系,让参与本身变得有价值(记住,维持一个社区协会的工作通常是不性感的,而且几乎是无偿的)。协会之所以成为一种有趣的社交技术,首要原因在于它能够替代“消费主义式的城市-市民关系(Shkabatur 2011)”。它们把邻里连接在一起成为一个“紧密体”,并配合在线下举行聚会交流,这提供了比那些仅仅通过互联网相连的“web2 用户”更多的可能性。所有这一切并不是说,邻里协会应当避免使用最新最好的通信技术,也不是说他们不应该为无法面对面交流的成员提供数字化交流的选项,而是说应当确保这项技术被用于服务真实的社区,而不是它在云端的数字孪生兄弟。完全虚拟的协会也许可以保存他们的规章制度,但会失去他们的初心。

结论

随着疫情管控的放松,地方治理的虚拟化就像所有其他原子化生活一样,不再是一种要求,而是一系列不完美选择中的一种。现在做出的决定、形成的习惯、打造的先例,可能会在未来很长一段时间内持续存在。随着自上而下的命令的减少,每个人都有机会批判性地、有意识地思考我们该如何聚会。

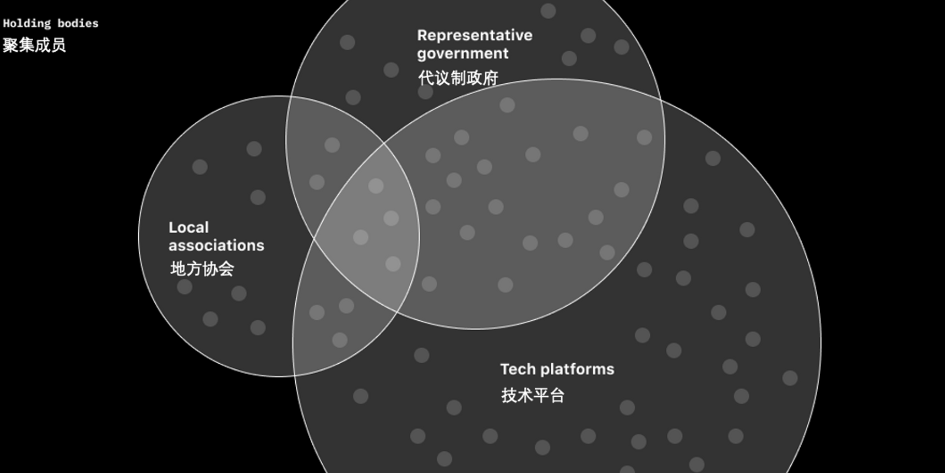

邻里协会、web2 平台和市政府三者互相竞争,成为最具代表性的治理层级。不是每个人都会参加地方协会,也不是每个人都使用社交媒体,也不是每个人都会参与投票或与地方代表谈判。虽然这三个层级都以某种有趣的方式互相渗透,但它们都有各自的方法来聚集成员、促进交流和实践“协会的艺术”。它们都有各自的功能支持,并将我们置于特定的角色中,这反过来又塑造了我们对“什么是可能”的感知。

“公民”的角色意味着你和自己选出的官员之间是一种垂直关系(这是一种国家赋予或否认的法律地位),你的任务是投票、纳税和履行陪审团义务。“用户”的角色意味着客户和服务提供商之间是一种榨取关系(这是由技术平台赋予的),你的任务是发布、分享、喜欢、订阅、关注。协会中的“成员”角色,意味着在一个地理区域内个体之间的水平关系(这是由你所在社区的住所和工作赋予的),你的任务是与隔壁的人和平共处、管理你们公共的空间、并参与完善各类项目。我们当然可以同时扮演多重角色或所有这些角色,但我们获得主要公民身份感的环境,对自己如何建设以及建设什么会产生巨大的影响。我们首先塑造社交技术,然后我们的社交技术反过来会塑造我们。

“公民”的角色意味着你和自己选出的官员之间是一种垂直关系(这是一种国家赋予或否认的法律地位),你的任务是投票、纳税和履行陪审团义务。“用户”的角色意味着客户和服务提供商之间是一种榨取关系(这是由技术平台赋予的),你的任务是发布、分享、喜欢、订阅、关注。协会中的“成员”角色,意味着在一个地理区域内个体之间的水平关系(这是由你所在社区的住所和工作赋予的),你的任务是与隔壁的人和平共处、管理你们公共的空间、并参与完善各类项目。我们当然可以同时扮演多重角色或所有这些角色,但我们获得主要公民身份感的环境,对自己如何建设以及建设什么会产生巨大的影响。我们首先塑造社交技术,然后我们的社交技术反过来会塑造我们。

我们的研究表明,协会的独特之处在于,它们能够避免邻居成为陌生人,促进邻里之间的关系,并帮助他们在地方治理中培养代议机构。它们本身是一项未得到充分利用的社交技术——是为数不多的仍处于平台、市场和国家垄断约束逻辑之外的载体。在 web2 平台上,市民常常感到自己在对着一个全球性的虚空喊话。与此不同的是,协会提供了通往地方权力杠杆的真正途径。

我们的研究表明,协会的独特之处在于,它们能够避免邻居成为陌生人,促进邻里之间的关系,并帮助他们在地方治理中培养代议机构。它们本身是一项未得到充分利用的社交技术——是为数不多的仍处于平台、市场和国家垄断约束逻辑之外的载体。在 web2 平台上,市民常常感到自己在对着一个全球性的虚空喊话。与此不同的是,协会提供了通往地方权力杠杆的真正途径。

我们很容易忽略具有地理上关联的协会:只要慢慢忘记这些开放性的地方组织是为了什么就可以,因为现在我们可以依靠微信群、QQ、飞书、抖音以及越来越多的 技术平台和 DAO 组织将我们联系在一起。但是,协会可以通过本地的欢愉和睦邻倡议来补充数字媒体无处不在的虚空。当“成员”身份优先于“用户”身份时——回到托克维尔的节选——我们就能拓展自身的自由,这是一种共同塑造“家园建设环境”的自由。