现货砸盘,合约收割:深度剖析TST“多头挤压”死亡螺旋

生成摘要时发生错误: Failed in summary generation process: Failed to generate summary: Error code: 403 - {'error_code': 'ModelArts.81011', 'error_msg': 'May contain sensitive information, please try again.'}

撰文:Oliver,火星财经

2025年8月7日的清晨,亚洲的交易员们刚刚打开屏幕,一股寒意便穿透了夏日的沉闷。一个名为Test(TST)的加密代币,在短短一小时内,K线图如断崖般崩塌,从尚有余温的0.0496美元垂直坠落至冰冷的0.01547美元,跌幅近70%。恐慌如瘟疫般在市场蔓延,Binance上的TST/USDT交易对在崩盘时段贡献了惊人的1595万美元交易额。

然而,这场血洗的主角并非某个明星公链或DeFi巨头。它的名字——“Test”——如同一个黑色幽默,揭示了这场风暴背后荒诞的本质。这并非一次意外,而是一场由人性贪婪、算法冷酷和市场结构性缺陷共同导演的,教科书式的“合约绞杀”。

一出意外走红的独角戏:TST的荒诞起源

TST并非诞生于某个宏大的技术愿景或一份严谨的白皮书。它的生命始于BNB Chain团队的一个教学视频。为了演示其Meme代币发行平台“four.meme”如何运作,团队创建了这个名为“Test”的示例代币。一个无心之举,却因为视频中意外泄露的合约地址,让这个本应躺在实验室里的标本,被投机者们推上了喧嚣的舞台。

“与币安/BNB Chain相关”——这个模糊但极具诱惑力的标签,成为了TST价格起飞的燃料。在加密世界,叙事往往比现实更重要。社区和嗅觉灵敏的KOL(意见领袖)们迅速抓住了这个故事,将其包装成一个“社区驱动”的Meme奇迹。一时间,关于TST的讨论在社交媒体上病毒式传播。许多投资者甚至不知道它的起源,只知道这是一个与巨头相关的“价值洼地”。

这正是Meme代币“注意力经济”的经典写照。其价值并非源于技术或应用,而是源于社区情绪和社交媒体热度的总和。正如Gate.io的一份分析所指出的,这类代币的价格曲线遵循着一个可预见的生命周期:“炒作-暴涨-盘整-崩盘”。TST在2025年2月初上市后价格一度飙升1100%,正是这一周期的完美演绎。然而,当注意力退潮,建立在流沙之上的城堡,其崩塌也只是时间问题。前币安CEO赵长鹏(CZ)曾亲自出面澄清,TST与官方无直接关联,但这微弱的理性之声,早已被市场的狂热噪音所淹没。

“绞肉机”的启动:复盘那惊心动魄的一小时

8月7日早晨的闪崩,并非单纯的市场恐慌,而更像一场精准的外科手术。这场手术的核心,是“现货砸盘,合约爆破”的联动机制。

第一步:巨鲸的试探与算法的共振。

风暴始于一个微小的扰动。链上数据显示,TST的筹码高度集中,少数“鲸鱼”地址掌握着足以撼动市场的大量代币。崩盘前夕,很可能是一位或多位巨鲸,决定结束这场游戏。他们开始在现货市场连续抛售,利用TST在PancakeSwap等去中心化交易所(DEX)上本就脆弱的流动性——此前其流动性池总共仅约330万美元——制造了第一波价格下跌。

这第一波卖压,如同一块投入平静湖面的石头,激起了剧烈的涟漪。市场中潜伏的大量高频交易(HFT)算法被瞬间激活。当价格跌破某个关键技术支撑位,这些预设好的程序便自动执行止损单和清算单。X平台用户@bitfoxdotai在事后分析道:“级联式多头清算导致流动性枯竭。”这精准地描述了当时的情景:机器的冷酷执行取代了人类的犹豫,卖压被几何级数地放大,形成了一个无情的算法回音室。

第二步:合约市场的终极收割。

如果说现货市场的抛售是点燃引信,那么真正的炸药桶,则是高杠杆的衍生品市场。在闪崩的24小时内,全网TST/USDT合约交易对的成交额达到了惊人的2.66亿美元,增幅高达1173%。Binance上的合约交易额增幅更是达到了令人咋舌的1855%。这些冰冷的数据背后,是无数杠杆多头的悲歌。

这便是典型的“多头挤压”(Long Squeeze)。操纵者在现货市场制造价格下跌,其真正的目标是引爆合约市场里那些追涨的多头仓位。当现货价格触及这些仓位的“强制平仓线”,交易所的风险引擎会自动以市价卖出他们的头寸以追缴保证金。这批新的、巨大的卖单被动地砸向市场,导致价格进一步下跌,从而触发更多、更低价位的多头爆仓。

这是一个自我强化的死亡螺旋。全网合约持仓量在那24小时内锐减28.86%,这意味着市场上近三分之一的杠杆头寸在哀嚎中被清空。X平台上的交易分析应用@AlvaApp评论称:“MACD指标确认了风险厌恶情绪,杠杆被清空。” TST的合约市场,在那个清晨,变成了一台高效的“绞肉机”。

废墟之上的反思:从TST看系统性裂痕

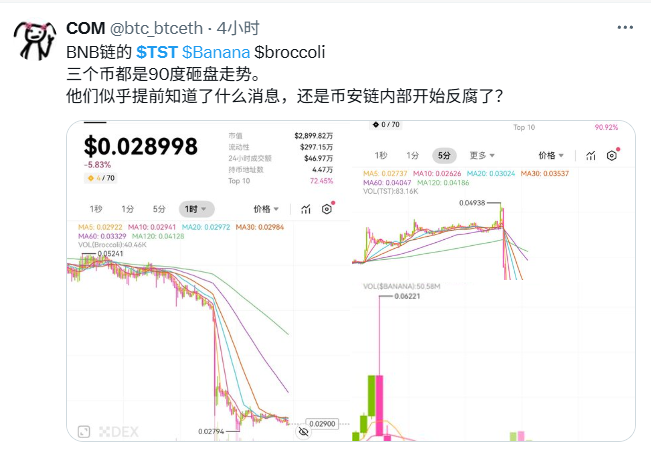

TST的悲剧,更在于它并非一场孤立的演出。就在闪崩发生后不久,一张来自X平台用户 @btc_btceth 的截图在社区内广泛流传。图片并列展示了$TST、Banana和Broccoli三个BNB链上Meme币的K线图,三者走势惊人地一致——全部呈现出近乎90度的垂直砸盘。发帖者不禁提出了一个引人遐想的问题:“他们似乎提前知道了什么消息,还是币安链内部开始反腐了?”

“内部反腐”的猜测或许难以证实,但这张图无疑揭示了一个更令人不安的真相:TST的崩塌,很可能只是BNB Chain Meme币生态中一场协同行动或级联失败的冰山一角。这不再是单一项目的问题,而是整个生态系统性裂痕的集中暴露。

首先,它暴露了“低门槛创新”的B面。BNB Chain的four.meme平台,本意是降低代币发行的门槛,激发草根创新。但这种便利性也意味着风险控制的缺失。当一个没有实际价值、流动性管理不善的代币被轻易创造并推向市场,它就为潜在的操纵留下了巨大的后门。而既然可以有一个TST,自然也就可以有无数个“Banana”和“Broccoli”等待着被同样的手法收割。

其次,它再次敲响了DEX流动性的警钟。去中心化交易所带来了无需许可的交易自由,但也常常伴随着流动性深度不足的问题。对于TST这类市值小、交易深度浅的资产,一笔来自巨鲸的大额订单,就足以冲垮整个买盘。而当这种风险在多个代币上同时存在时,任何一个点的崩溃,都有可能通过市场情绪的传染,引发整个板块的连锁反应。

更深层次地,我们能从中看到历史的回响。尽管机制更为复杂,但2022年LUNA/UST的史诗级崩盘,其核心同样是一个内部机制存在缺陷的系统,在外部压力下陷入了无法自拔的死亡螺旋。无论是算法稳定币的脱锚,还是Meme币的合约绞杀,其背后都指向一个共同的悲剧:当一个资产的价值完全依赖于脆弱的共识而非坚实的价值支撑时,其崩溃是必然的,只是时间和方式问题。

结语:荒诞剧落幕,警世钟长鸣

TST的故事,从一个教学意外开始,以一场市场屠杀告终,充满了荒诞的戏剧性。它用最惨烈的方式,为所有市场参与者上了一堂关于风险的公开课。

这堂课的核心在于:当一个毫无内在价值的Meme概念,与一个能将风险无限放大的高杠杆衍生品市场相遇时,它们所创造出的,是一个极不稳定的金融“爆炸物”。对于普通投资者而言,试图在这片流沙上构建财富,无异于与虎谋皮。

最终,这场闹剧留给我们的,除了K线图上那道触目惊心的伤疤,还有前CEO赵长鹏那句略带讽刺的回应——他否认与项目有任何直接关联。创造者早已离场,但市场自行孕育出的怪物,却已实实在在地吞噬了无数人的真金白银。TST的钟声已经敲响,它警示着后来者,在追逐下一个百倍币神话的路上,务必看清脚下,究竟是坚实的土地,还是万丈的深渊。