专访Pantera:花12.5亿美元做「Solana币股」的背后逻辑

2024年起,数字资产金库公司(DATs)在加密市场兴起,多家机构参与Solana和以太坊等加密资产的集中配置。Pantera等加密基金正积极筹集资金,推动上市公司转型为加密投资公司,并通过股票溢价融资增持加密资产。这一模式被视为连接传统金融与加密资产的新途径,未来可能形成寡头格局。行业仍处窗口期,但竞争加剧,新玩家入场难度增大,整合趋势明显。

原文作者:Peggy、Jack,BlockBeats

转载:Oliver,火星财经

自 2024 年起,数字资产金库公司(Digital Asset Treasuries, DATs)在加密市场逐步走红,越来越多公司加入「加密金库」游戏。

8 月 26 日,市场再起波澜。据 The Information 报道,加密货币基金 Pantera 正计划筹集高达 12.5 亿 美元,将一家上市公司转变为一家 Solana 投资公司。与此同时,Galaxy Digital、Multicoin Capital 和 Jump Crypto 也在洽谈一项规模达 10 亿美元的 SOL 收购案。

值得注意的是,Pantera 不仅在资本层面深度参与,还将其合伙人 Marco Santori 推入董事会,直接参与公司治理。这一举动标志着加密基金正从幕后走向台前,开始亲自塑造 DAT 公司未来的战略方向。

这场围绕 Solana 的「财库竞赛」,或将成为迄今为止规模最大的专注于该数字代币的集中配置。

在 Pantera 合伙人 Cosmo Jiang 看来,「加密财库公司」的兴起,并不是一场炒作,而是一种新的金融组织结构的诞生。在加入 Pantera 前,他一直在华尔街做传统投资,从 Evercore 的并购交易,到 Apollo 的私募,再到 Hitchwood 的长短仓对冲基金,他长期负责零售与互联网行业的基本面研究,覆盖过 Walmart、Costco、Facebook、Google、Spotify 等公司。

「你必须承认,那些我们看起来最疯狂的公司,也在创造真正的商业价值。而这,是值得被认真研究的。」

Pantera 合伙人 Cosmo Jiang,如今他已然成为加密财库投资领域的“大红人”

在这场持续两个小时的访谈中,Cosmo 系统梳理了 DAT 模式的底层逻辑、投资筛选标准、退出路径和行业格局演变。他认为现在仍是 DAT 的「窗口期」,但留给新玩家的时间,已经不多了。

「你眼睁睁看到一个新行业的诞生。而一个行业,不会被『诞生两次』」

这篇访谈由律动 BlockBeats 于 6 月中旬进行,以下是对话:

TL;DR

·为什么一个人会选择持有一家「数字资产金库公司」,而不是直接买现货?那唯一的理由就在于:你相信这「半个比特币」的价值,未来会比一个比特币还值钱。只要市场有时候会高估某些资产,又存在足够的波动性,那么你就可以启动 ATM(按市价发行)机制,也可以运作可转债(Convertible Debt)这个引擎。

· DAT 赛道本质上是「准商品类业务」,最终将形成寡头格局。因为这类行业比拼的是成本效率——谁能以更低成本生产。

· 比起比特币,以太坊和 Solana 这类资产,其实更适合跑 DAT 模式。原因很简单,因为 BTC 本身不产出收益,DAT 公司要靠结构去放大敞口;但像 ETH 和 SOL 这样的智能合约资产,本身就能参与质押、加入 DeFi,具备原生的「盈利能力」。

· 这个领域未来三到五年内一定会经历整合。尤其是在比特币、以太坊和 Solana 等大型资产之间,最终真正跑出来的 DAT 公司,每条链可能也就两三家。

· 当前仍处于窗口期,但新入场难度将逐步加大。接下来还有三到六个月的「上新期」,但如果把时间拉长到一两年、两三年来看,新入场的公司会越来越少。

从华尔街到加密货币,基本面信仰者为什么看上财库公司?

BlockBeats:你一开始并不是加密原生背景,能先讲讲你是怎么走进这个行业的吗?

Cosmo Jiang:我职业生涯开始于传统金融。我从哈佛数学系毕业,然后走上了很典型的纽约金融路径。先去 Evercore 的并购团队工作,之后在 Apollo 做了几年私募股权,接着加入了 Hitchwood Capital,一个管理数十亿美元的长短仓对冲基金。当时我研究过的公司包括 Walmart、Costco,Facebook、Google 等。

加密货币并不是我一开始关注的重点。直到 2020 年到 2021 年,我注意到这些公司都开始谈论 crypto,从 Facebook 到 Spotify、Universal Music、Nike、LVMH,全都开始涉足。作为分析师,如果想做这些公司的首席分析师,就必须快速学会加密领域。

一开始我只是为了跟上研究需要,结果却发现,这个领域正在构建真正的商业模式。

我意识到,未来会有一批企业,它们永远不会上市,它们的激励完全依赖于代币(token):团队、员工、持有人和用户的激励全部整合在一起。这种创新让我非常兴奋。

我原本打算自己做一只基金,延续传统股票风格。但在纽约,那样的基金很多,而真正懂金融建模、又能理解 crypto 的人却寥寥无几。

于是我创立了 Nova River,不久后包括 Pantera 在内的几家大基金也找到了我。

我最终加入 Pantera,是因为他们在风投端的积累很扎实,平台能力也强。我把自己的资本并入其中,开始负责 Liquid Markets 的相关投资。

现在,我是 Pantera 的普通合伙人,负责统筹整个公司的投资策略,同时继续主导我们在公开市场,尤其是介于二级市场和私募之间的混合型机会——比如今天我们谈到的这些数字资产金库公司(Digital Asset Treasuries, DATs)。

BlockBeats:那你们为什么要专门设立一个新的基金,而不是用原有的流动性基金(Liquid Fund)覆盖这类投资机会?

Cosmo Jiang:我们最早开始布局这个策略的时候,其实完全是一个非共识的押注(non-consensus bet)。我们当时接到不少类似项目的 pitch,但一直没完全理解到它的意义,直到遇到 Defi Dev Corp(DFDV)——一个试图在美国复刻 Solana 版 MicroStrategy 的团队。

他们的设定非常清晰:团队在美国,能够直接接入美国资本市场;财库主仓是 Solana,而我们本身也对 Solana 的前景极为看好。这种组合,在当时看来非常有吸引力。

所以我们选择了投 DFDV。那是一个非常超前的项目,几乎没有其他机构入场,我们是最早、也是为数不多愿意下重注的投资方。虽然当时看起来非常冷门,但我们愿意扛下不确定性,做第一个吃螃蟹的人。和我们一起投的还有几个资本方,但我们是领投、主投。

我们当时甚至觉得,这应该就是唯一一个了,美国的数字资产金库公司可能就这一个。

BlockBeats:结果你们后来很快就遇到第二个了?

Cosmo Jiang:对,远远不止。我们后来收到了大概 90 个 pitch,并投资了多个项目。所以回到你刚才的问题:我当时完全没预料到这个赛道会发展得这么快、这么大。

起初,我们是用风投基金(Venture Fund)和流动性代币基金(Liquid Token Fund)来投这些项目,起到一定的锚定作用。但随着赛道彻底爆发,原有基金的集中度限制开始显现——我们已经投了不少资金,但还有很多优秀的创业者值得支持。

于是,设立一个专属基金(dedicated vehicle)就变得必要。这样我们可以获得更多「弹药」(dry powder),不再受限于配置比例。我们的原有基金会继续参与部分项目,但额度基本接近上限。

所以我们才推出了这个专门基金,来应对我们认为确实正在兴起的一个全新公司类别。作为投资人,在职业生涯中能遇到这样的机会是非常难得的,我们也为能参与其中而感到幸运。

DAT 的「专项基金」,把上市公司当初创投

背景介绍:2025 年 7 月,老牌加密投资机构 Pantera 成立了 DAT 基金(Digital Asset Treasuries Fund),专注投资那些以加密资产作为战略储备的上市公司。该基金的核心逻辑是:通过股票溢价融资,增持加密资产,从而提升每股持币数量。Pantera 将这一模式视为「公开市场获取加密敞口」的新叙事,旨在连接传统金融与加密资产。

自成立以来,DAT 基金已快速部署资金,投资了包括 Solana 储备公司 DFDV、以太坊储备公司 Bitmine 在内的多个项目,并在交易中频频担任 Anchor 投资人角色。随着市场热度飙升,Pantera 也启动了第二支 DAT 基金的募资,进一步加码这一新兴赛道。

BlockBeats:在你们的 DAT 基金备忘录中,你们把这个称为一个「及时的投资机会」。那我想问,这会不会影响到 DAT 基金本身的周期设置以及退出计划?

Cosmo Jiang:是的,我觉得这类投资算是介于「风险投资」和「流动性资产」之间的一种形态。

我们的所有基金其实都带有长期投资的目标——我们是这个行业的长期信仰者,我们是以长期投资者的视角参与的,而不是短线交易者。比如我们旗下的风险投资基金就是一个生命周期为 10 年、锁仓期 8 年的封闭式基金,真正是为那些早期项目的成长周期而设计的,持有时间很长。

而在另一端,我们也有一个偏「流动性」的产品——就是我们的「流动代币对冲基金」,它是季度流动性,我们当然也希望投资人是以多年期的视角和我们同行,这样才能真正享受到我们研究和投资流程带来的收益。但我们也提供了一定的流动性。

而这个 DAT(Digital Asset Treasury)基金,正好介于这两者之间。因为我们是在帮助这些公司从零开始启动,所以我们会设置一定的锁仓期和流动性限制。但与此同时,我们也认为这些项目能否成功,其实可以在相对较短的时间内看出来。所以这个基金的持有期限会比传统风险投资基金短一些。

而且,由于我们投的是「上市公司股票」,所以我们也希望投资人能够长期持有我们认为是「长期赢家」的股票。因此在退出方式上,我们也会采用「实物分红」的方式(in-kind distribution),也就是说我们会直接把这些股票分发给投资人,让他们自己选择是否继续持有,而不是一定要卖掉。通过这种方式,我们既能够执行长期投资策略,同时也给了投资人更高的自由度。

BlockBeats:DAT(Digital Asset Treasury)趋势的出现,其实真的超出了所有人的预期,现在也有一些人开始觉得,这可能已经是一个「顶部信号」了(toppish signal)。你认为现在它还是一个时机合适的投资吗?

Cosmo Jiang:我想说的是,我每天工作的核心,其实就是紧密追踪公开市场。作为一名已经投资了 15 年的人,我已经完全不再「执念于」某种固定的信念。我现在坚信一点:当现实情况发生变化时,我们的认知也应该随之改变,我们的行动更应该随之调整。

回到你刚才的问题,我确实认为,因为这些投资标的具有流动性,所以我们每天都在评估它们。

虽然,我做投资的初衷,是希望能够长期持有这些资产。但现实是,有时管理团队的执行并不如预期,有时行业的整合比你想象的来得更快。一旦这种情况发生,我们会及时反应,做出对 LP 最有利的决策。毕竟,我们的核心目标就是为 LP 提供最优的风险调整后回报(risk-adjusted return)。

所以关于市场周期,我确实相信接下来还有 3 到 6 个月的机会窗口,会有新项目值得参与。但如果这个判断发生变化,我们也会如实面对,并迅速调整策略。

当然,我也相信最终每一个主流代币(tokens)都会诞生两到三个赢家,而我们会长期持有这些优胜者。但总的原则是:随着事实改变,我们也会调整,应对市场变化。

BlockBeats:现在投资这些公司的成本定比之前相比整体上涨了多少?

Cosmo Jiang:整体来看,这些 DAT(Debt Asset Tokenization)项目的估值倍数一般在 1.5 倍到 8 倍之间。所以目前的溢价还是相当高的。需要注意的是,很多项目早期流通量很低,所以一开始交易时估值可能会偏高,但当股份解锁、真正流通后,通常会有一定的回调。

所以有些项目目前溢价很高,但它们存在这些流动性限制。所以未来我们可能会看到这类项目出现估值回调。但即便完全流通后,很多项目仍在 1.5 到 8 倍之间,整体来看依然是一个相当健康的溢价区间,对吧。

BlockBeats:Pantera 一般在这些项目上投资的平均金额是多少?

Cosmo Jiang:这个范围其实差异挺大的,但我们的支票额度一般在 500 万到 2900 万美元之间,这算是我们的典型投资区间。当然,我们也确实投过一些金额更大的项目,规模是这个区间的好几倍。但我们从来没有做过比这个更小的投资。所以如果我们要参与某个项目,至少得达到这个标准。

BlockBeats:所以投资这些 DAT 项目并不一定比投早期 crypto 项目便宜?比如种子轮或 A 轮。

Cosmo Jiang:我觉得这两者只是不同类型的投资,它们的风险回报结构也非常不同。比如你在投资一个早期阶段的创业公司时,本质上是以某个你预估的估值买入它的一小部分股权。

而在这些(DAT)公司中,你买的其实更像是『盒子里的比特币』。也就是说,如果你花 1 美元,就能拿到价值 1 美元的比特币份额——那这种投资其实总量多少就没那么重要了,因为你几乎是以 1 比 1 的比例拿回相应的资产,是一种『资产份额映射』的形式。

BlockBeats:那么在过去一个月(6 月),Pantera 总共看了多少个 DAT 项目?又投了多少?

Cosmo Jiang:我们在过去三个月差不多已经看了接近 100 个项目了,自这个趋势启动以来,非常密集。

BlockBeats:能稍微详细讲一下这些 DAT 公司的投资流程是怎么运作的吗?

Cosmo Jiang:嗯,我觉得这个过程其实多种多样。我们会尽可能在合理的时机尽早介入。

有时候是我们主动去接触基金会或者大额持有人,了解他们的计划,以及为什么这种方式可能对他们有帮助。很多时候,因为我们在这个领域有很强的声誉,一些基金会也会主动来找我们寻求建议,或者是一些不依托基金会的主要发起方也会来找我们。通常来说,这个过程可能是他们直接来找我们,也可能是他们先找投行设定这个 deal,然后投行再来找我们。

这两种情况都有可能。我们会尽量早期介入,并尽我们所能提供帮助,因为我们知道我们已经是市场上看过最多这类 deal 的团队了。我们也非常认真地对待这种责任,希望通过我们的参与,帮助他们理解、打造出我们认为最好的产品。

BlockBeats:所以你会说在这些项目中,crypto VC 不是主力资金来源,更多是家族办公室或传统基金?

Cosmo Jiang:现在参与者结构已经非常多元。一开始确实主要是 crypto 圈内人,因为项目还比较新。但现在很多项目规模很大,crypto native 的基金并没有那么多资本储备,所以我们看到越来越多传统基金、甚至一些非常知名的大型蓝筹基金加入了,虽然我们不能透露名字,但他们确实在做这些交易,还有很多对冲基金也在进入。

BlockBeats:那像 BitMine 或 SharpLink Gaming 这种项目,参与门槛大概是多少?如果一个 Crypto VC 只有几百万美金规模的基金,是否还能参与?

Cosmo Jiang:这取决于项目结构,但我们很关注投资人结构的质量。如果一个项目要融 5 亿美元,我们会非常在意这些资金是否来自长期投资者,而不是一群「快钱」投机者。现在我们会更「强势介入」,直接帮助项目方筛选,把我们认为是短线博弈的钱剔除掉,仅保留我们认为是「真长期资金」的投资人。这是我们在做的事。

BlockBeats:那你觉得小型 Crypto VC 还有机会参与这个赛道吗?

Cosmo Jiang:我们确实有一些优势,比如经验、声誉、信息获取能力等等。但总会有 deal 存在,还是有机会的。有些项目确实在广泛找资金,那种通常质量比较低——我们一般不参与。而真正高质量的项目,比如 BitMine,它们在公开前其实就已经募集了 2000 万美元,是一小群彼此信任的基金之间完成的。越高质量的项目,越封闭。

DAT,美股金融试验场

BlockBeats:你刚才提到,「数字资产金库公司」(DAT)这个模式不是一开始就被大家接受的。你是怎么判断它跑得通的?

Cosmo Jiang:我觉得核心在于,我们得先认同「数字资产金库公司」这种商业模式本身。坦白说,我也花了一些时间来克服最初的偏见。MetaPlanet 成功之后,才开始认真研究这类公司的。那时候我们也看到了加拿大的 Sole Strategies 开始做类似的尝试,就花了很多时间去理解它们的底层逻辑。

对我来说,挑战挺大的。因为我是有传统基本面价值投资背景的人。你想想,一家公司像 MicroStrategy,长期以两倍净资产(2x NAV)的价格交易,这在我过往的投资逻辑里简直无法接受,简直跟我之前做过的一切都背道而驰,对吧?

BlockBeats:但你后来转变了对它的看法?

Cosmo Jiang:对,因为作为投资人,你必须持续挑战自己的成见,特别是当现实中出现了相反证据的时候。

而现实是,MicroStrategy 在过去五年里几乎一直维持溢价交易。即使是在 ETF 出来之后,它的优势也没被「终结」——而当时,市场上主流的看法是,ETF 一旦上线,MicroStrategy 的估值溢价就会崩塌。

而且,它的前几大股东中有一些我非常尊敬的长期价值投资者,比如 Capital Group(美国最大的共同基金公司)和 Norges(挪威的主权财富基金)。这些可都是非常注重基本面的长线资金,绝不是短线投机者。

所以我真的是强迫自己换一种角度去思考这件事,最后我意识到——哇,原来这真的是一个「可持续」的财务引擎?

BlockBeats:为什么?

Cosmo Jiang:从第一性原理的角度来看,其实就两个关键:

第一,你是否相信市场有时候会过度亢奋,会把一些东西的估值推到高于其内在价值?我的回答是:是的,当然会,这种情况确实会发生。

第二,你是否相信市场有时候会波动?因为正是波动性,才让你有机会去卖出可转债套利。我的回答是:是的,显然市场有时候就是波动的。

所以只要市场有时候会高估某些资产,又存在足够的波动性,那么你就可以启动 ATM(按市价发行)机制,也可以运作可转债(Convertible Debt)这个引擎。

从这个角度来看,溢价其实是可以长期维持的。

BlockBeats:所以在你看来,这些「数字资产金库公司」的基本面,到底指的是什么?

Cosmo Jiang:我觉得归根结底要问的是:为什么一个人会选择持有一家「数字资产金库公司」,而不是直接买现货?

以 MicroStrategy 为例,它的股价经常是净资产价值的两倍(2x NAV)。这听起来很疯狂,对吧?你为什么要花同样的钱去买「半个比特币」,而不是直接买一个完整的比特币?那唯一的理由就在于:你相信这「半个比特币」的价值,未来会比一个比特币还值钱。

那么,他们是怎么做到这一点的呢?关键在于提升「每股对应的加密资产数量」(token per share)。MicroStrategy 会用溢价发行股票、发行可转债等方式融资,再拿这笔钱增持比特币。而这些工具,本质上是在卖出波动率,或者说卖出自己股票的认购期权。

公司因此获得了可以用来增持比特币的收入,而且是以增值性的方式去购买。

举个简单的例子:

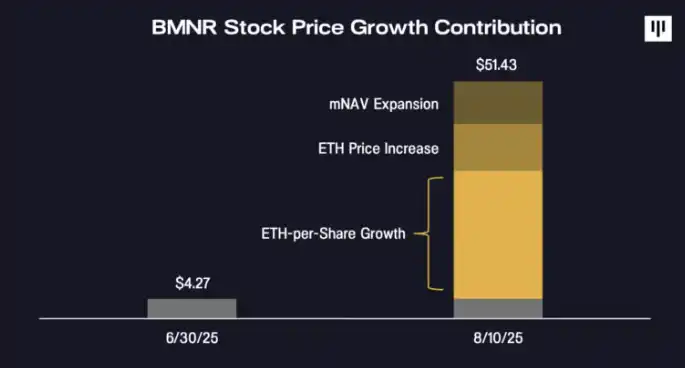

· 假设一个公司能把每股比特币的数量,每年增长 50%,连续增长两年。

· 那么如果一个人一开始持有的是「半个比特币」的敞口,在连续两年增长 50% 后,他就会拥有约 1.1 个比特币。这样几年之后,其持有的资产将比直接买入一个比特币还要多。

从这个角度看,买入这类公司是合理的选择。只要你相信这类公司有通过各种手段持续提高「每股对应的加密资产数量(token per share)」的能力,投资它就是合理的。

2024 年,MicroStrategy 的每股比特币增长了接近 75%。今年到目前为止,也已经增长了超过 25%。所以在短短一年半内,他们的每股比特币就翻了一倍多。所以如果你是在 2023 或 2024 年买入的,你现在的收益远好于当时直接买入一个比特币的投资人。

所以,这套模式已经得到了实际验证。

BMNR 股价上涨的三大驱动因素 | 图源:Pantera 官网

BlockBeats:那这些公司究竟是怎么做到的?他们是靠什么工具持续提高每股的比特币敞口?

Cosmo Jiang:我觉得可以从两个层面来看。

首先,是提升认知与用户采用。

很多人以为,加密行业的故事大家早就听过了,但其实不是。我跟一些在 Tiger、Coatue、Viking、Lone Pine 的朋友聊过,他们现在都是基金合伙人,但加密并不是他们的日常重点。对他们来说,这仍是一个新领域。

所以,像 MicroStrategy,或者这些数字资产金库公司(DATs),首先要做的其实是:把加密资产的故事讲给传统金融世界听,打入那些还没真正了解 crypto 的主流市场。

而这个市场的体量很大。现在活跃在 crypto 的用户大概几千万,而传统金融用户可能是这个数字的 100 倍。这个认知差,就是 DAT 的机会。

因此「提升认知」是一个非常关键的策略。而能否有一个人真正把这个故事讲清楚——既能讲清楚底层的代币故事,也能讲清楚这个公司本身的故事——这就是通往成功的关键因素之一。这就是第一点:认知度的提升。

BlockBeats:那第二个层面呢?

Cosmo Jiang:第二点是在散户群体中的整体营销能力。我认为,在早期阶段非常重要的,并不只是打动 crypto 圈的散户,而是要在早期就争取「主流市场的普通投资者(Main Street retail)」,这对这些公司长期成功至关重要。

要打开金融杠杆工具,比如可转债、优先股这些通道,前提是公司市值得先做上去,一般要达到 10 到 20 亿美元这个量级。

但早期不会有太多机构买单,真正的关键是,你要能把故事讲给更广泛的普通投资者听,让他们愿意进来。所以「建立信任与信念」是这件事的关键部分,当然也包括推动机构端的认知。

而这一切的最终目标,是让你能在市场上获得「估值溢价」(premium trading)——从而将股票变现,并以更有价值的方式实现增长。一旦你达到了 10 到 20 亿美元的市值区间,就可以开始发行可转债了,也可以开始发优先股,这时你才真正打开了通往机构资本的「另一扇门」。

所以,以上这些步骤,是你必须「相信会实现」的前提,整个模式才能成立。说到底,这一切都是关于「市场营销」的。

BlockBeats:当公司获得市场信任之后,怎么进一步扩大它的资产敞口?

Cosmo Jiang:这就进入第二阶段——利用各种金融工具,进一步提升每股比特币或其他代币的敞口。具体来说,就是把你前期建立起来的市场认知转化为融资能力,比如通过 ATM,发行可转债等方式,继续筹资,然后再拿这些钱去买更多加密资产。

BlockBeats:是不是也意味着,不同类型的底层资产,对这套模式的支持力也不同?

Cosmo Jiang:是的,我们最近观察到一个有趣的现象:比起比特币,以太坊和 Solana 这类资产,其实更适合跑 DAT 模式。原因很简单,因为 BTC 本身不产出收益,DAT 公司要靠结构去放大敞口;但像 ETH 和 SOL 这样的智能合约资产,本身就能参与质押、加入 DeFi,具备原生的「盈利能力」。

也就是说,即便不做金融工程,它们也能靠链上收益、利率产品等方式,把 token per share 做上去。

BlockBeats:这就是为什么市场愿意给这些 DAT 公司估值溢价?

Cosmo Jiang:可以这么理解。当你思考一个资产为什么能获得估值溢价时,核心其实在于它是不是一个能持续创造收益的结构。DAT 公司就是这样一类结构,他们看起来更像是金融服务公司或银行。

银行的本质,是一堆资本,然后通过放贷等方式产生收益。DAT 公司也正是如此。它们是一堆资本,用来创造收益。所以,只要这种收益是持续且稳定的,它们就理应享有高于账面价值的估值,就像银行一样。

为什么是以太坊?

BlockBeats:回到 Bitmine 这家公司,它原本是一家比特币矿企,如今转型成为以太坊财库公司。这看起来像是一种非常聪明的市场进入策略,正如你之前提到的关于「营销」的重要性那样,这是不是你们和 Tommy 选择 Bitmine 来做 ETH 财库公司的主要原因之一?

Cosmo Jiang:我认为,在我们推进这类交易时,会有很多因素需要综合考虑。首先,你通常是在和一家已有的管理团队合作,所以选对对象本身就很关键。在一家上市公司里,团队的延续性非常重要。

所以我们认为,找到一个理念已经高度契合的团队,是非常重要的。尤其是对方必须已经理解构建数字资产财库型公司的重要性,这一点我们非常看重。而 Bitmine 正好符合这些条件。

我觉得他们愿意从比特币转向以太坊,这种开放态度也非常关键,虽然不是每家公司都会这样做,但他们的这种灵活性对我们来说很有价值。

所以这些都是我们看中的重要因素。而我们通过引入 Tom Lee 及其声誉,显著加快了这个过程。他的影响力对公司发展起到了推动作用。

Tom Lee 在CNBC接受采访

BlockBeats:Defi Dev Corp 是美国第一家非比特币类的加密财库公司,为什么最早是 Solana 财库公司先出现,但现在反而是以太坊财库公司更胜一筹?

Cosmo Jiang:我觉得,这种事情其实只有回头看时才有「合理逻辑」。因为现实是,世界充满随机性,很多时候就是一些偶发事件,反而成了市场的催化剂。

我们之所以最先支持 Defi Dev Corp,部分原因是——那是我们当时看到的第一个准备得很完整、条理清晰的融资方案。当然,我们是 Solana 的坚定支持者和投资人,这无疑也有帮助,而且我们也早就在投了。我们对 Solana 一直都很看好,但这并不代表我们对以太坊有任何偏见。

事实上,以太坊本身也是我们长期以来的重要投资标的之一。只是当时是 DFDV 的团队最先出现,他们也明确表示想以 Solana 为主,因为当时 Solana 无疑在市场上势头更强、热度更高。所以我们才先支持了 DFDV。

你刚才提到得很对——在今年四月和五月那会儿,以太坊生态其实有些沉寂低迷。所以很少有人有信心在那时候推出以太坊相关的项目。

直到后来——我真的非常敬佩 Joe Lubin 和 ConsenSys 团队,是他们主动说「为什么不能是我们来做?」我也非常赞同:为什么不能是他们?所以我们才会一起合作,帮他们一起敲定谁来当投行、谁做顾问这些事情。

我们在整个过程中其实参与得相当深入。因为我们当时也觉得:既然已经有 Solana 财库公司了,是时候也该有一家以太坊财库公司了。这并不是我们偏向谁的问题。只是市场的反应非常明显地倾向了以太坊。因为在主流用户和传统金融机构眼中,以太坊的知名度确实比 Solana 高很多。

再加上 Circle 上市的消息,我认为极大加速了整个节奏。因为在大多数人心中,以太坊和稳定币之间的关联性远远强于 Solana。而 Circle 在公开市场的成功也被看作是一个明确信号,这才是让以太坊财库热潮比 Solana 更快启动、也更猛烈的真正原因。

而之后的爆发就顺势而来了。

BlockBeats:但你也曾在此前采访中提到过,机构和 LP 其实对 Solana 的兴趣比对以太坊还要大。

Cosmo Jiang:我觉得是这样的,市场本身就非常动态,而最近发生的「稳定币时刻」也确实让整个关于「十大资产」的讨论快速转向了。所以确实,在一两年前,我们从机构投资人那里收到最多的问题,基本上都是关于 Solana 的。

但如果我们看今天的情况,现实是——哪怕在股票市场,大多数参与者其实都是个人,而非机构。而且财富的主体其实也掌握在个人手中。

在主流大众中,以太坊的知名度无疑比 Solana 要高得多。所以我认为,这就是为什么我们现在看到以太坊财库公司在公开市场上会取得更大成功的原因。

如果稍微从整体拉远来看,现在其实是美国股票市场对于「加密资产敞口」一个非常重要的时刻。所以只要沾上「加密资产」的公司,最近表现都非常好。而这些「数字资产财库公司」也只是其中一个组成部分而已。

你看像 Coinbase、Robinhood,今年股价大涨,很大程度上就是因为它们有加密资产的敞口。如果你看 Circle 的 IPO,或者 Etoro 的 IPO,乃至今年很多其他 IPO 的成功,本质上也是因为它们具备加密相关的资产敞口。

我认为真正的一个大催化剂,是 Coinbase 被纳入了标普 500 指数。

我觉得很多人其实没有真正意识到这件事有多重要——它的影响被远远低估了。因为标普 500 是全球所有基金经理的基准指数,而在 Coinbase 加入之前,这个指数里完全没有任何加密相关成分。但在它被纳入之后,全球所有从事金融工作的人,都必须在职业生涯中第一次把加密纳入考量指标。

这意味着几乎所有人、所有专业投资者,都必须开始考虑——他们对加密资产是超配、低配还是等权。而这个问题,是因为今年四月 Coinbase 加入标普 500 才真正「合法化」的。

这才是最近所有人突然开始关注这个赛道的一个关键驱动因素。

短暂的窗口期

BlockBeats:我们注意到,你们的第一笔投资是 BitMine。之前 Pantera 其实已经投过另一家以太坊金库公司 SharpLink,看起来这两家是直接竞争对手。为什么还要投 BitMine?这背后有什么判断?

Cosmo Jiang:我们确实认为,这两家公司存在竞争关系。但说到底,这正是我们当前看好这个赛道的原因之一。我的判断是,这个领域未来三到五年内一定会经历整合。尤其是在比特币、以太坊和 Solana 等大型资产之间,最终真正跑出来的 DAT 公司,可能也就两到三家。

BlockBeats:为什么?

Cosmo Jiang:因为这个赛道本质上属于「准商品类业务」(commodity business)。它最大的「护城河」是资本,而资本其实并不是护城河。通常这类行业的发展趋势是:在准商品行业中,它们通常不会形成垄断,但会形成寡头格局,因为这类行业比拼的是成本效率——谁能以更低成本生产。

所以我认为,未来会经历整合过程,最终也就剩下两三家真正的赢家。

BlockBeats:那在你们看来,现在还不是赢家通吃的时候?

Cosmo Jiang:还远远不是,我们现在正处在这场「大爆炸」的起点,一个全新公司类型的诞生初期。

目前谁会最终胜出,还完全是未知数。因为现在有太多优秀、有趣的团队和很多有才华的人在追逐这个方向,而且路径各有不同。所以在这个起步阶段,我们所做的,是尽早下注那些我们认为具备高质量、高潜力的团队,他们有可能成为未来那「两三家」之一。

BlockBeats:那「生存率」呢?比如说十家 DAT 公司里,能活下来的有几家?

Cosmo Jiang:我认为,最终能活下来的,大概率会是那些市值很大的项目。我们不妨回到最核心的问题——一家公司要想在 DAT(数字资产财库)领域取得成功,关键就是:规模化。

你至少要实现十亿、甚至二十亿美元的流通市值,才能真正具备基本的可持续性。而且,等你达到这个规模之后,还得持续制造市场关注和热度。因为只有这样,你的「飞轮效应」才不会停下来。

但现实是,能支撑起一个十亿美元级上市公司的代币,数量是极其有限的。你随便上 CoinMarketCap 一看,流通市值超过 50 亿美元的代币,也就 15 个左右。如果你的代币市值低于这个标准,那想做一个十亿美元级的上市公司会非常难,虽然不能说不可能,但真的很难。

尤其是长尾资产,可能连一家都活不下来。我们判断,真正能活下来的 DAT,公司最终会集中在比特币、以太坊、Solana 这几个大资产上,每条链可能也就两三家。

在我过去的职业经验中,无论是大宗商品行业还是其他不太透明的行业,最终都会形成「两三家头部 + 一点点长尾」的格局。

我觉得 DAT 赛道的未来,也大概率会照这个逻辑发展。过去三个月我看了 90 到 100 个项目,但不可能有 100 家能活下来。我们真正投下去的,只是其中极小的一部分,因为我们希望把标准定得足够高,只投最可能成为未来赢家的项目。这,大概就是这个赛道未来的整体走势。

BlockBeats:你和 Tom Lee 之前都提到过在市场下行周期中,会有一些「整合」的趋势,会促使更多 DAT 公司之间的并购行为发生。但你们似乎在这件事上意见不完全一致,你是不是不太认同这种「走并购路线」的方式?

Cosmo Jiang:我来澄清一下,其实我们完全同意 Tom 的说法。这其实是我和我们很多数字资产财库公司团队反复讨论过的一个想法,或者说,是我一直在思考的问题。因为我来自传统金融领域,我很清楚有哪些金融工具可以操作。所以我就会觉得,并购在这个领域是非常有道理的一件事。

我真正想说的是,如果一家公司的股价低于其净资产(1 倍 NAV),我认为这样的公司会做出正确的选择:要么回购股票,要么寻求被收购。而不是就这样维持在低于净资产的位置,一边领着管理层工资,一边还想着搞什么「帝国扩张」,对吧?

所以只要跌破净资产估值,我预期这些公司会成为「愿意出售的一方」。当然,实际怎么发展还有待观察,但我的判断是这样。

因此我确实认为,一旦进入下行周期,就像我前面说的,这是一个相对「同质化」的赛道,唯有规模才能胜出。所以,那些没法做大、没法实现规模效应的小公司,一旦市场回调,它们的股价大概率会表现不佳。

而在这种时候,那些更大、更成熟、还能维持溢价交易的公司,去以 1 倍或低于 1 倍净资产的价格收购其他公司,将是非常有增值效果的事情。这比在公开市场上直接买资产要划算多了,对吧?

所以我觉得这非常合理,而且我也完全预期这会发生。

BlockBeats:那么什么样的 DAT 公司能活下来?

Cosmo Jiang:是的,说到底,这一切都取决于「执行力」。

你看,美国的股权资本市场,本身就非常深厚、非常广阔,对吧?所以只要公司足够优质,市场中是有大量成交量可以承接的。因此,如果很多加密财库公司(DAT)能做到非常高的交易量,我一点也不会意外,正如你刚才所说,这对于提升估值溢价、增强融资能力至关重要。

当然这也伴随着波动性——但很明显,核心还是看执行力。这就是为什么你会看到,不同 DAT 公司之间的交易量差异非常大。归根结底,就在于它们的执行能力——无论是市场宣传层面,还是资本运作层面。

BlockBeats:在尽调阶段,Pantera 会从哪些关键点去评估团队的可投性?

Cosmo Jiang:我们主要看几个核心维度:

第一,底层资产是哪种代币?我们是否真的对它有深刻的认知和信心?

我们之所以下注这些项目,根本原因并不是把它们当作一笔短期交易,而是做真正的长期投资。

因此,只有当一个加密财库公司(DAT)的底层代币是我们真正看好的,我们才会出手。我们会花大量精力去研究这些代币,这也是我们工作的核心。

第二,项目的机会或者套利空间是否清晰?有没有特别的税务套利空间?

比如像 MetaPlanet 在日本市场就有非常明确的税务套利逻辑。那么,在美国是否也存在某种「准入套利」机会,比如 Hyperliquid 这种项目,美国投资者无法回购,就存在套利可能。

所以我们会问自己:这个项目是不是具备某种有趣的机制,使其具备独特性,并由此带来超额需求?

第三,是这个项目在市场上的竞争格局如何?

我们有一张非常庞大的对标表(comps table),列出了目前所有已发行的加密财库公司,包括它们的代币、发行方式、市值等。

因此,我们对整个市场的竞争态势有非常清晰的理解。那么,这个新团队在这个格局中处于哪个位置?他们打算传递给市场的差异化信息是什么?

当然,还有管理团队本身,这一点同样关键。

他们是否有足够的公信力与表达能力,能够把这个叙事讲出去,并让人信服?

尤其是在金融结构设计上,不仅是要具备相关能力,更重要的是,你是否真的知道怎么落地执行?你是否有一整套可操作的执行计划?

很多团队来找我们时,会说:「我们想募资两亿美元。」我就会问:「很好,那之后呢?你们的第二步是什么?」他们往往会说:「我们还没想好。」

这对我们来说是完全不可接受的。因为要让这些项目运转起来,关键并不是第一次融资,第一次融资通常很容易,关键在于,你能否完成第二轮、第三轮的融资。

所以,我们希望对方是已经规划好了第二步、第三步、第四步的人。

此外非常关键的是交易结构设计,包括他们如何上市、流动性安排与定价机制。

BlockBeats:你们给到团队的不只是资金,更像是系统性指导。

Cosmo Jiang:可以这么说吧。我们很幸运,确实有很多团队会来寻求我们的建议。我们经常是他们最早联系的对象。

因此,我会尽可能把我这段时间积累的所有经验都分享给他们:因为我见过太多团队起起落落,知道哪些步骤正确,哪些顾问靠谱,从而真正帮助他们起步并走稳。

BlockBeats:你刚才也提到,这个行业还处在早期,整合还没开始。那你觉得大概什么时候会进入整合期?有没有一个大致的时间点,比如说是在未来两到三年内?

Cosmo Jiang:你知道的,如果回到今年四月,当我们做 DFDV(Defi Dev Corp)那一单时,我以为就「做一单就够了」。后来做了第二单,我又以为会「做两单就够了」。但现在看来,这已经演变成一个更大的趋势了。

这也恰恰说明了美国资本市场的深度,以及市场对加密资产敞口的巨大需求——这正是我今天要强调的。

我算是一个「活在二级市场」里的人,基本是按天判断局势。我很清楚,公开市场总有「窗口期」:有时候机会开着,有时候关着,而你必须随时应变。而目前这个窗口是非常「敞开」的,我认为至少还能维持几个月。

但我认为,启动新一家的数字资产财库公司这件事,会变得越来越难——尤其当你是第 100 家、第 110 家的时候。所以从现在开始,这件事只会越来越难做。不过目前确实还有一些值得期待的团队正在出现,我们判断,接下来还有三到六个月的「上新期」,期间还会有一些很好的新项目出现。再往后呢?我们拭目以待。

也许三个月后、六个月后我还是会说:「还有三到六个月的窗口期」。就像我三个月前也这么说一样(笑)。所以我们就边走边看吧。但如果把时间拉长到一两年、两三年来看,我觉得新入场的公司会越来越少。

因为这是一个非常罕见的窗口期,你眼睁睁看到一个新行业的诞生。而一个行业,不会被「诞生两次」。