象牙塔里的合约陷阱:加密行业校园推广背后的道德失序与人性博弈

本文揭示了加密交易平台通过「合约体验金」和「校园大使返佣」等方式,系统性地将大学生群体卷入高杠杆合约交易,类似于2015年的校园贷模式。这种行为以「区块链教育」为伪装,诱导学生陷入债务和风险认知缺失的陷阱,并在全球监管真空下扩大影响。文章呼吁行业建立伦理防火墙,避免加密合约成为资本收割的工具。

撰文:Lawrence

引言:当金融工具沦为「校园特洛伊」

2025年4月,一场由加密交易平台主导的「校园特洛伊计划」浮出水面:通过「合约体验金」「校园大使返佣」等设计,大学生群体正被系统性卷入高杠杆合约交易的漩涡。这种披着「区块链教育」外衣的推广行为,与2015年校园贷的「零首付iPhone」逻辑如出一辙——以低门槛、高回报为饵,精准收割风险认知薄弱群体。

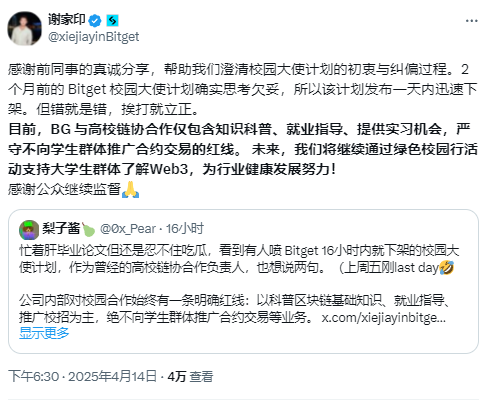

尽管Bitget、Bybit等平台在舆论压力下短暂下线校园大使计划,但行业仍存在大量变相推广。数据显示,某头部交易所合约业务贡献超80%营收,而大学生占其新增用户的35%。

这场裹挟着「金融启蒙」伪装的资本游戏,正在复刻校园贷时代的悲剧剧本,而加密合约的全球化属性与监管真空,更使其成为一场跨地域、跨代际的人性围猎。

一、合约体验金的「收割三幕剧」:从模拟游戏到债务陷阱

1. 体验金的「认知驯化」设计

平台通过「亏损不担责、盈利可提现」的规则,将合约交易包装成「无风险游戏」。例如,某交易所向学生赠送1000美元虚拟金,允许最高100倍杠杆操作,单日收益率突破50%即可解锁提现权限。这种机制本质是「赌场免费筹码」的变种:

- 多巴胺刺激:短期收益刺激学生将虚拟盈利等同于真实能力,忽视市场波动性与穿仓风险;

- 沉没成本陷阱:超70%学生在体验金亏损后选择充值「翻本」,而首次入金门槛仅10美元;

- 社交裂变激励:邀请好友注册可获额外体验金,形成校园内的「投机传销网络」。

2. 校园大使的「道德漂白术」

平台将推广行为包装为「区块链科普」与「职业培训」,例如:

- 实习证明诱惑:完成50名有效用户拉新可获「Web3校园大使」证书,成为求职简历加分项;

- 返佣金融化:每名新用户产生的合约手续费中,大使可抽取15%-30%作为佣金8;

- 认知误导:宣传材料强调「合约对冲风险」的专业场景,却隐去散户高杠杆投机的生存率数据(行业统计仅0.3%的合约交易者长期盈利)。

3. 监管真空下的「全球化收割」

由于交易所服务器分散、注册地规避金融监管,其校园推广呈现「监管套利」特征:

- 法律灰色地带:通过用户协议声明「不向特定国家提供服务」,实则默许VPN绕行39;

- 文化差异利用:在菲律宾、印尼等金融教育薄弱地区,合约体验金被包装为「脱贫工具」;

- 舆论防火墙:一旦遭遇媒体曝光,立即发布PR声明「优化活动规则」,但实质业务转向地下社群运营。

二、校园贷2.0:合约陷阱的「代际伤害图谱」

1. 大学生:认知体系的重度污染

与中年人相比,学生群体的风险敞口具有独特破坏性:

- 价值观扭曲:某985高校调研显示,接触合约交易的学生中,62%认为「杠杆投机优于知识积累」,45%出现学业荒废;

- 债务隐性化:平台与地下钱庄合作推出「学生贷」,年化利率达380%,但通过加密货币转账规避法律追溯;

- 成瘾性行为:脑科学研究表明,合约交易的即时反馈机制与电子游戏相似,青少年前额叶皮层未发育完全,更易形成病态依赖。

2. 中年人:家庭资产的系统性崩坏

尽管学生群体单笔损失较低,但中年用户的合约投机更具毁灭性:

- 杠杆层级差异:大学生平均杠杆率20倍,而中年群体为50-100倍,一次5%的价格波动即可导致爆仓;

- 债务链传导:某案例显示,45岁投资者抵押房产投入合约交易,爆仓后牵连子女教育基金与父母医疗储备;

- 社会成本叠加:据统计,合约亏损者抑郁症发病率是普通人群的3.2倍,衍生家庭破裂、职场失能等次生灾害。

3. 行业生态:从「技术乌托邦」到「赌场资本主义」

校园推广折射出加密行业的价值异化:

- 商业模式依赖:头部交易所日均合约交易量超2000亿美元,手续费收入是现货交易的6倍;

- 伦理底线失守:部分平台开发「赌性强化算法」,向学生推送高波动性山寨币合约,并隐藏深度数据;

- 监管信任损耗:多国议会已将「加密合约校园推广」列入听证会议题,可能引发全球性合规倒退。

三、解药与毒药:行业自救的「可能性边界」

1. 无效方案:道德呼吁与PR式整改

历史经验表明,单纯依赖平台自律难以根治问题:

- 公关策略化:Bitget下架校园大使页面后,转而通过「区块链讲座」向学生发放交易优惠券;

- 教育空心化:某交易所推出的「风险测评」仅含5道选择题,通过率高达98%;

- 监管滞后性:各国对「合约体验金」的法律定性模糊,现有证券法难以覆盖加密货币衍生品。

2. 有效抵抗:从「delta neutral」到「集体行动」

真正具有破坏力的反抗来自市场机制本身:

- 对冲策略普及:民间开发者创建「合约体验金套利工具」,通过跨平台对冲实现年化稳定的无风险收益;

- 数据透明运动:匿名组织持续披露交易所爆仓数据,揭示「95%用户12个月内亏损」的真相;

- 信用体系抵制:用户发起「黑名单联盟」,拒绝为涉及校园推广的交易所提供流动性19。

3. 系统性重构:合约产品的「伦理防火墙」

行业若想摆脱「赌场化」标签,需建立分级管理体系:

- 用户分层:设置收入证明、风险测试、模拟交易时长三重准入门槛,禁止学生开通10倍以上杠杆;

- 产品改造:将永续合约改为「风险衰减型」,持仓时间越长,杠杆倍数自动下调;

- 利润再分配:提取合约手续费的20%成立「投资者保护基金」,用于补偿穿仓损失与金融教育。

结语:加密合约需要「人文主义操作系统」

从校园贷到合约体验金,资本对年轻人的收割从未停止,但加密行业的全球化属性放大了这种伤害的规模与隐蔽性。当125倍杠杆成为手机屏幕上的「一键开单」,当大学生的第一堂金融课变成「爆仓模拟器」,这个行业已然背离区块链技术的赋权初衷。

真正的解决方案不在技术层面,而在价值层面:是继续做「人性弱点的军火商」,还是成为「风险认知的布道者」?答案决定了加密世界将成为滋养创新的土壤,还是埋葬青春的坟场。历史的教训足够惨痛——2015年的裸条贷摧毁了无数家庭,2025年的合约陷阱正在制造更大规模的认知坍塌。阻止这场灾难,需要的不是更多的代码,而是残存的责任感与敬畏心。

正如某位经历三次爆仓的交易员所言:「合约市场里没有英雄,只有幸存者和尸体。而把大学生推向这个战场的平台,连鬣狗都不如——它们专挑最鲜嫩的猎物下手。」